ホーム > 病院紹介 > 災害時の早期復旧対策

災害、事故や感染症の拡大などの緊急事態により被害を受けても、通常の業務をなるべく中断させない、又は中断しても可能な限り早急に再開するように、事前に取り決めておく計画をいいます。

災害、事故や感染症の拡大などの緊急事態により被害を受けても、通常の業務をなるべく中断させない、又は中断しても可能な限り早急に再開するように、事前に取り決めておく計画をいいます。

非常時の優先業務として実施する態勢を確保するために、必要な資源(職員、事業所、資機材等)の確保・配分や対策を定めることにより、災害発生後の業務立上げ時間の短縮や発災直後の業務レベルの向上を図るための計画を当院は立案しています。

| BCP(事業継続計画) | |

|---|---|

| 考える 前提 |

特定の災害を想定して事業を継続するための計画を立てる。(中~長期対応) |

| 目的 | 左記に加え、重要な・医療・介護サービスの継続と早期復旧を目指す。 |

| 検討対象 | 病院・施設などの場所単位で最も重要な事業(医療・看護・介護サービスの提供等)に関わる業務の単位(院内部門だけでなく院外の取引先も含む) |

| 復旧への 取り組み |

事前に復旧時間の目標を設定し、その時間内に復旧できるための手段を事前に検討しておく。 |

| 具体的な 対策 |

左記に加え、事業継続計画の作成、医療・介護サービスの代替の確保、情報・データのバックアップなど |

| 通常の活動 | 左記に加え、演習の実施、各種対策の実施など |

当マニュアルは、医療法人財団厚生協会東京足立病院ならびに足立老人ケアセンター(以下、病院)が、近年多様化する大規模災害に対して、災害対策に必要な事項を定め災害を予防し、障害を持つ患者さんや高齢者、利用者さんならびに地域住民の方々、職員の人命と安全を守るために活用します。

当マニュアルは、医療法人財団厚生協会東京足立病院ならびに足立老人ケアセンター(以下、病院)が、近年多様化する大規模災害に対して、災害対策に必要な事項を定め災害を予防し、障害を持つ患者さんや高齢者、利用者さんならびに地域住民の方々、職員の人命と安全を守るために活用します。

また、被害の軽減及び復旧を図るとともに,他の機関からの支援要請に対して適切に対応することを目的とします。

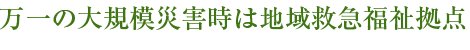

東日本大震災、阪神淡路大震災のような災害に見舞われたとき、なんとか地域の要援護高齢者と障害者だけでも守ることができたら…。そんな願いから当病院、施設では、地域最前線のケアセンターとして災害時に率先してお年寄り等を受け入れることができるスペースと設備を確保した設計になっています。水道・電気・ガス・通信などライフラインの途絶に耐えられるよう、非常用防災兼用機2台および停電対応機1台の合計3台のガスコージェネを屋上に設置しました。

東日本大震災、阪神淡路大震災のような災害に見舞われたとき、なんとか地域の要援護高齢者と障害者だけでも守ることができたら…。そんな願いから当病院、施設では、地域最前線のケアセンターとして災害時に率先してお年寄り等を受け入れることができるスペースと設備を確保した設計になっています。水道・電気・ガス・通信などライフラインの途絶に耐えられるよう、非常用防災兼用機2台および停電対応機1台の合計3台のガスコージェネを屋上に設置しました。

非常用防災兼用としては全国初の導入となっています。

このシステムによって、災害時には病院、施設内における大部分の電力が確保できます。また発電時の廃熱を温水として回収し、各施設の給湯や冷暖房に有効活用しています。

ガスの供給を受けるための導管には非常に耐震性の高い「中圧ガス導管」になっており、万一ライフラインが途絶しても、ガス会社からの供給は継続され自家発電することができます。このシステムにより災害や天候の影響を受けにくいエネルギー供給体制を実現しています。

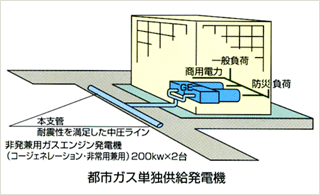

敷地内の井戸から日量30トンの地下水を汲み上げて中央棟地下ピット内の井水槽に貯留し(約440トン)、通常は水の活性化のためもありこれを簡易濾過してトイレの洗浄水として使用しています。地震等で給水が絶たれた場合はピット内に設置した飲料用への濾過装置を起動、専用の給水ポンプで各病棟の非常用給水栓へ供給します(各階2箇所程度設置)。このことにより各病棟で必要最小限の飲料及び医療用水が確保されます。通常は汲み上げ規制に従うため日量30トンですが災害時は必要な量を汲み上げることも可能となります。また常用の井戸が万一涸れた場合を想定して敷地内で隔離を取って非常専用井戸も設置済みです。

敷地内の井戸から日量30トンの地下水を汲み上げて中央棟地下ピット内の井水槽に貯留し(約440トン)、通常は水の活性化のためもありこれを簡易濾過してトイレの洗浄水として使用しています。地震等で給水が絶たれた場合はピット内に設置した飲料用への濾過装置を起動、専用の給水ポンプで各病棟の非常用給水栓へ供給します(各階2箇所程度設置)。このことにより各病棟で必要最小限の飲料及び医療用水が確保されます。通常は汲み上げ規制に従うため日量30トンですが災害時は必要な量を汲み上げることも可能となります。また常用の井戸が万一涸れた場合を想定して敷地内で隔離を取って非常専用井戸も設置済みです。

緊急時だけでなく、日常的にも上記エネルギーシステムは稼働しています。空調やハイテク医療機器、エレベーター、入院中の患者さんが楽しむテレビなどに使われる電力も、自家発電によるものです。適所ケアで訪れたお年寄りへの入浴サービスで、たっぷりと使える温水は廃熱利用であれば、エネルギーを無駄遣いすることはありません。また非常用水も日常ではトイレの中水として活用しております。環境にやさしい施設として、また地域最前線の医療介護施設としで快適な環境を創出しながら緊急時の福祉拠点として、備えは万全です。